生成AIの業務利用について

- 2025/2/1

- 診断士の視点

中小企業診断士 髙木 明日香

近年、AI(人工知能)の技術進化が目覚ましく、多くの業界でその活用が進んでいます。一口にAIと言っても、機能や用途、汎用性の観点から様々な種類があります。

本稿では、日常生活でもなじみ深くなってきた生成AI(Generative AI)について取り上げます。企業の業務においても生成AIの導入で、高品質な成果物の迅速な生成により、業務効率の向上・コスト削減につながる可能性があります。特に人材や資金が限られる中小企業においては、外部委託や人員追加費用を抑制し、効率的な運営を支える手段、新たなサービスや価値の創出につながる有力なツールと考えています。

1. 中小企業での生成AIの導入状況

中小企業白書によれば、生成AIを導入・利用している中小企業の割合は、ITリテラシーが高くデジタル化を積極的に進めている企業において、約22%とされています。この割合は今後さらに増加する見込みです。しかし、「リスクが不明」「具体的な使い方がわからない」といった課題を抱える企業も数多くあることでしょう。

次章以降で今後利用が広がっていく生成AIについて、基本的な仕組みや中小企業での利用シーン、注意点および対策についてみていきます。

2. 生成AIとは?

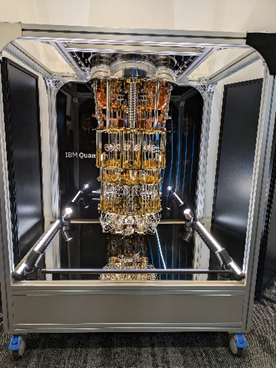

生成AIとは、文章、画像、音声、コード、音楽、スライドなど、人間が作成したような成果物を自動生成する人工知能技術です。生成AIの製品には、特定の成果物の生成に特化したものもあれば、複数種類の成果物の生成機能を有するものもあります。その活用は多岐にわたり、現在では「直接利用する」だけでなく、「生成AIをエンジンとして組み込む」という形もあります。たとえば、生成AIを裏側で動く仕組みとして活用し、システムやサービスの一部として組み込んだ製品も多く存在します。

3. 中小企業での生成AIの利用シーン

中小企業で、業務効率化や負担軽減を目的とした場合、どのような利用方法が考えられるでしょうか。例えば、文章生成においては、FAQ・議事録・報告書・マニュアルなどの草案作成、多言語対応のための翻訳、キャッチコピーやSNS投稿のアイデア出し、顧客ターゲティングに基づいたパーソナライズメールの作成等が考えられるでしょう。また、画像生成ではデザイン案の作成や広告用素材の生成等も可能です。更に、簡易なデータ処理集計・分析・チェック業務も一部の生成AIでは実施可能です。列挙した例は生成AIで実施可能な業務のほんの一部です。自社内で活用や情報収集が進むことで、新たなアイデアも生まれ、実施可能な業務は多岐に広がっていくでしょう。このように生成AIを適切に利用することにより、作業時間の短縮や人手不足の解消などが実現し、企業競争力の強化につながる可能性があります。

4. 利用時のリスクと対策

一方で、生成AI利用時には注意点もありますので、生成AIを導入する際には、リスクの理解・検討も重要です。

<リスクの例>

- 情報漏洩のリスク

入力したデータが学習データとして利用され、外部へ情報漏洩するリスク。 - 正確性を欠くコンテンツ生成のリスク

ハルシネーション(虚偽内容の生成)による誤情報や偏りのある成果物の生成と利用リスク。 - 著作権侵害リスク

生成した成果物が意図せず、第三者の著作権を侵害するリスク。 - 組織内不協和の発生

AI導入による雇用不安やデジタル化への適応困難、利用に対する温度差が従業員の中で発生し、組織内不協和を生むリスク。

様々なリスクを理解・検討した上で、対策を講じる必要があります。但し、下記に上げた対策を全て講じることは、実際には大企業においても難しい現状があります。現時点においては企業の規模を問わず、活用推進とリスクの回避のバランスを取りながら、運用を模索している段階だといえるでしょう。自社におけるリスクを検討し、必要な対策実施に努めましょう。

<対策の例>

- 社内ルールの策定

- 生成AIの使用範囲や目的を明確にし、利用ガイドラインを作成する。

- 特に、機密情報の入力についてはルールを設ける。

- 社内研修の実施

- 策定された社内ルールの周知・浸透を図る。

- 生成AIの仕組み、特徴、利用倫理に対する理解を深める。

- 実践的トレーニングを行い適切な活用方法を共有する。

- 生成AIの選定と設定

- 入力者の個人情報や業務データをマスクする機能を備えた製品を採用する。

- 生成AIの情報参照先や情報学習を制限する機能を備えた製品を採用する。

- 認証、ネットワーク制限等のセキュリティ対策機能を備えた製品を採用する。

- モニタリング体制の構築

- 生成AIの利用状況の定期的なチェック体制を検討する。

- 現在の目的外利用の有無や生成物の品質、将来的なリスクを検討する。

- 法的リスクの軽減

- 弁護士や専門家に相談し、著作権やデータ利用に関するリスクを確認する。

具体的に対策を検討する際には、「“生成AI“ “ガイドライン“」「“生成AI“ “リスク“」「“生成AI“ “運用ルール“」といったキーワードを用いて、まずはWeb検索で情報収集をしていただきたいと考えます。デジタル庁「テキスト生成AI利活用におけるリスクへの対策ガイドブック」や経済産業省「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」など、様々な公的機関や研究団体が発信する情報にたどり着けます。その中には具体的な考慮項目や手順がわかりやすく記載されている資料が数多くあります。また、利用促進に向け支援事業や助成事業も収集できますので、積極的な実施をお勧めいたします。

5. 生成AIとの向き合い方

生成AIは急速に進化を続けており、技術や規制、社会的受容がまだ整備途上にあることから、利用を検討していても懸念点や不明点があるでしょう。前述の通り、それらを少しでも解消するためには、最新情報を収集し、まずはリテラシー向上に努めることが重要です。しかしながら、自社内だけでは人材や技術に限りがある企業も多いかと推察します。そういった場合には、ぜひとも中小企業診断士や外部専門家を活用し、安全かつ効果的に生成AIを利用する方法を模索していっていただきたいと考えます。

生成AIは何でも叶えてくれる魔法の技術ではありません。しかしながら、うまく業務に組み込むことができれば、強力な助っ人となり得ます。生成AIの利用を業務改善や新たな価値創出の一環として位置づけ、戦略的に活用していきましょう。

参照情報

中小企業庁「2024年中小企業白書」

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/chusho/index.html

デジタル庁「テキスト生成AI利活用におけるリスクへの対策ガイドブック(α版)」 https://www.digital.go.jp/resources/generalitve-ai-guidebook

経済産業省「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/ai_guidebook_set.pdf